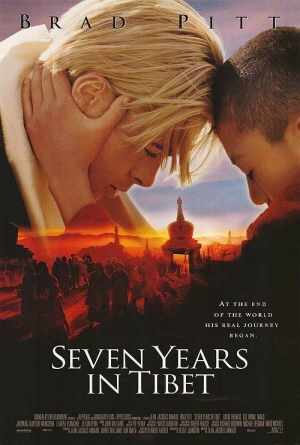

그런데 <티벳에서의 7년>의 주인공 하인리히 하러는 변했습니다. <티벳에서의 7년>은 주인공인 하러가 사회적 자아를 포기하고 내면의 목소리를 찾아가는 과정을 티벳의 종교적 풍토와 신의 산 히말라야를 배경으로 해서 보여주는 귀한 불교영화입니다.

이기심으로 똘똘 뭉쳤던 하러를 변하게 한 것은 티벳의 종교인 불교였습니다. 부처님의 가르침을 실천하면서 살아가는 티벳 사람들의 삶을 지켜보면서 인생의 의미를 찾아간 하러처럼 우리도 이 영화를 보면서 불교라는 종교가 추구하는 올바른 삶의 모습을 확인할 수 있을 것입니다.

<티벳에서의 7년>(미국, 1997)에서의 하인리히 하러는 원래 굉장히 이기적인 사람이었습니다. 얼마큼 이기적이냐면, 자신의 피붙이인 아들조차 귀찮아한 그런 사람입니다. 그래서 그는 아들을 버렸습니다. 임신한 아내를 매정하게 뿌리치고 기약 없이 산으로 도망쳤으니 아들을 버린 것이라고 볼 수 있습니다.

그런데 10여년이 지나 다시 아들에게로 돌아왔습니다. 아들과의 관계를 회복하고 아버지 역할을 하기 위해서지요.

표면에 드러나는 것만 보면 이기적인 아버지가 티벳에서 이기심을 극복하고 아들을 찾아 아버지 역할을 한다는 게 기본 얼개입니다. 허나 여기서 나오는 아들을 그냥 아들로 보게 되면 영화가 갖고 있는 본래 뜻을 제대로 파악하기 어렵습니다.

사실 이 영화의 치명적인 단점이기도 한 게 이 ‘아들 찾기’ 모티브입니다. 이 영화의 전체 분위기에서도 겉돌고 있습니다. 그런데 이 ‘아들 찾기’가 억지스럽게 이 영화에 끼어들게 된 것은 아마도 이 영화가 헐리우드 자본으로 미국의 톱스타 브래드 피트를 내세운 미국영화다보니까 그렇게 된 것 같습니다.

왜냐면 미국인들이 즐기는 주제가 돌아온 아버지 이야기니까요. 그런데 종교영화라고도 할 수 있는 이 영화에서 미국 내 사회문제인 아버지 역할 찾기가 끼어든 것은 정말 어울리지 않습니다.

그래서 나는 아들을 하러의 자아로 해석했습니다. 우리가 보통 잊고 사는 내면 깊숙한 곳에 있는, 아주 즐거울 때라던가 아름다운 걸 봤을 때, 아니면 종교적 체험의 상태에서 가끔씩 나타나는 낯선 자아를 말합니다. 바로 우리 내면의 목소리지요. 아들을 찾는다는 건 이런 내면의 목소리를 듣기 위해 노력하는 삶으로 방향을 틀었다는 뜻입니다.

그동안 하러의 삶은 사회적 욕구을 만족시키느라 내면의 목소리에 귀를 기울이지 않는 그런 삶이었습니다. 허나 하러는 티벳에서 내면의 목소리를 듣기 위해 노력하는 사람들과 만나고 그들의 삶을 보면서 겉치레에 치중하던 삶에서 내면에 귀 기울이는 삶으로 방향을 바꾼 것입니다.

“이걸 보면 우리 두 나라의 인식이 얼마나 다른 지 알 수 있죠. 당신들은 어떤 방법으로건 자신들의 야망을 실현하려고 하고, 우린 그런 자아를 버리려고 하니까요.”

티벳인들에게는 내면의 목소리를 듣기 위해 노력하는 삶이 보다 가치 있는 삶이기 때문에 다른 사람에게 보이기 위한 하러의 삶이 처녀의 눈에는 한심하게 여겨졌던 것입니다. 그런데 이 처녀의 가치관이 티벳의 일반적인 생각입니다. 그래서 하러는 티벳에서 7년을 머무는 동안 변할 수 있었던 것입니다.

<테벳에서의 7년>은 오스트리아의 유명 산악인 하인리히 하러의 실화를 바탕으로 프랑스의 대표적 감독인 장자끄 아노 감독이 만들었습니다. 하인리히 하러는 자신의 경험을 바탕으로 한 동명의 책을 출간했는데 영화는 그의 책을 바탕으로 해서 당시의 실존인물을 인터뷰하는 등 많은 노력을 기울여 만든 작품으로 줄거리는 하러의 궤적을 그대로 좇고 있습니다.

오스트리아의 유명한 산악인 하러는 나치 당원의 명예를 걸고 히말라야 최고봉인 낭가 빠르바트로 등정에 나섭니다. 허나 산이 받아줘야 올라갈 수 있는데 산사태 등 혹독한 기후로 등정에 실패합니다.

또 설상가상으로 네팔에서는 영국군 포로수용소에 갇히게 됩니다. 빠삐용처럼 자유에 목매는 사나이 하러는 수용소를 탈출해 거지 몰골로 히말라야를 헤매다가 마침내 금단의 땅 티벳 라사까지 흘러들어오게 되고 여기서 달라이라마와 교분을 쌓으며 7년을 보냅니다.

그리고 티벳은 중국 공산당의 침입을 받아 나라를 빼앗기고, 하러는 고향으로 돌아가 훌쩍 자란 자신의 아들과 화해를 합니다. 그리고 영화 마지막 장면에서 하러는 아들과 함께 히말라야에 올라 티벳 국기를 꽂습니다. 아마도 티벳의 독립에 대한 염원을 담은 장면 같습니다.

물질적으로는 넉넉하지 않지만 정신적으로는 어떤 나라보다도 수승한 민족이지요. 물질주의가 세계를 휩쓸고 간 지금에 아직도 이렇게 정신적인 삶을 추구하는 국민이 있다는 것은 인류의 한 사람으로서 참 보기 좋은 모습이고, 이들의 삶이 그 모습 그대로 유지됐으면 하는 바람이 남습니다.

-김은주(자유기고가)