잠자리 유충이 올챙이를 먹고 몸을 키울 때 성충은 벌레를 먹으며 전쟁을 피한다,

나비도 변태를 거듭하며 고치 속에서 날개를 얻고 애벌레의 먹이와 영영 이별한다. 먹거리가 같은 인간은 숙명적으로 세대 간의 전쟁, 자기 안의 투쟁을 피할 수 없는 것일까.

탁 속에 청이, 어둠 속에 밝음이, 탐욕 속에 각성이 있는 것처럼, 모든 ‘속’에는 종결의 힘이 있다.

잠자던 분노가 껍질을 깨고 나올 때 정의가 되살아나는 것처럼, 껍질을 제쳐버린 쟁투는 고요를 얻고 번뇌의 속알맹이 보리菩提를 구한다.

나비가 몇 차례 꼴을 바꿔 하늘로 비상하듯이 자신의 껍질을 째고 거듭 변성變性하라고

삶 속에 죽음은 재촉한다.

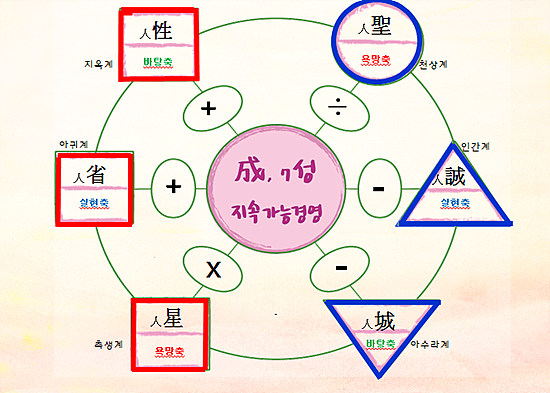

네모의 덧·곱셈이 작은 나小我를 위함이라면 △, ○는 대아大我의 알맹이이다.

예술이 고독과 외로움의 문턱을 넘어선 꽃이듯,

참 나는 네모를 세상에 건네고 에고의 문턱을 넘어서서 어둠의 물길을 비추는 등대이다.

엄도경 | 수필가